Je m’intéresse depuis quelques mois à l’esprit critique et aux biais cognitifs. J’ai décidé d’illustrer certains principes et citations avec des cartes réalisées à l’aquarelle.

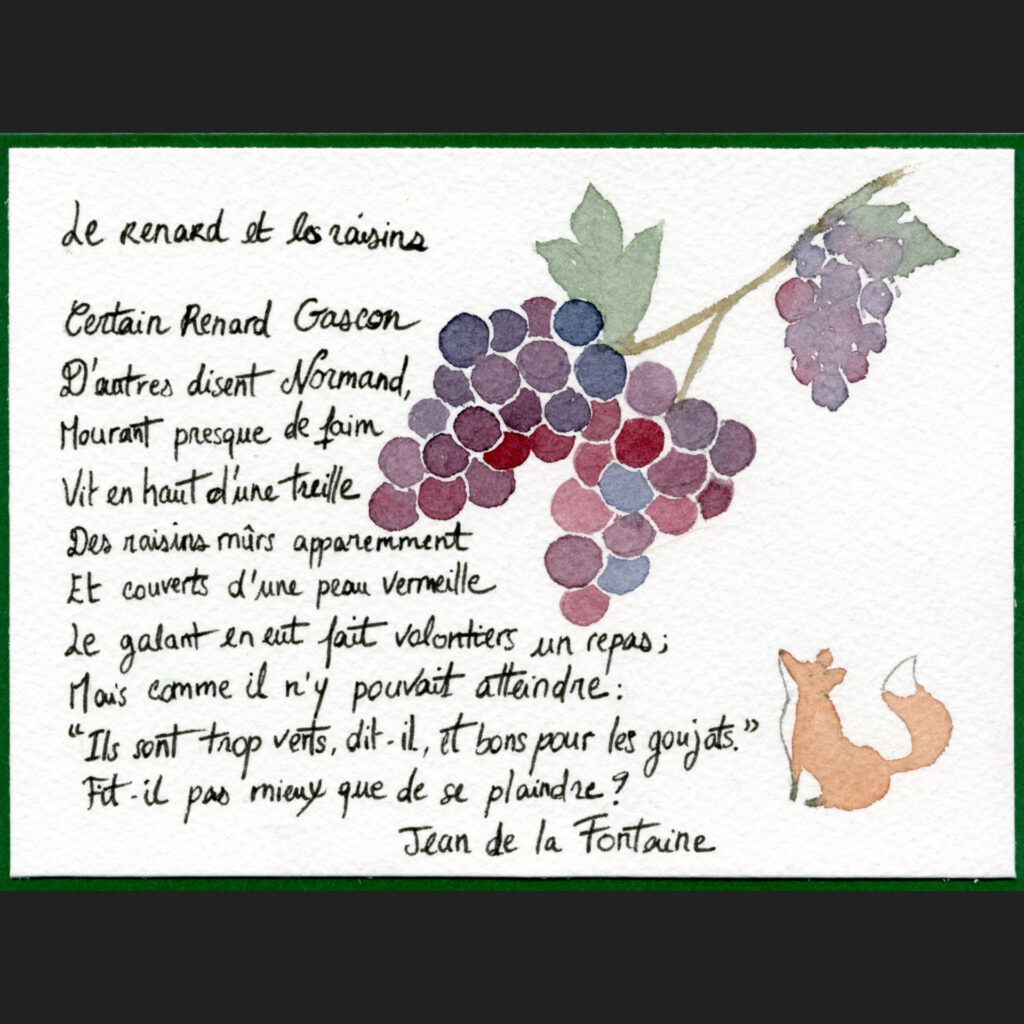

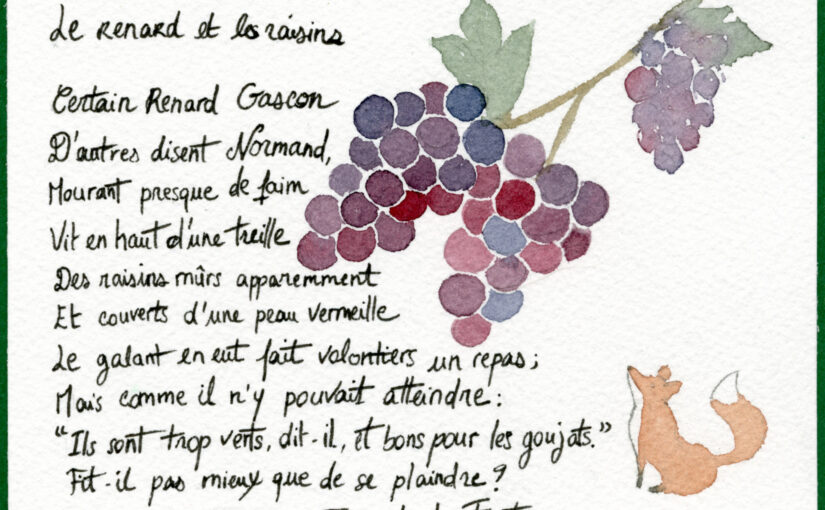

Comme le renard de la fable de La Fontaine (voir illustration tout en bas), il nous arrive régulièrement de nous arranger avec les faits pour résoudre une dissonance cognitive.

- Il est fier mais ne peut pas atteindre le raisin appétissant —> “Il n’était pas mûr de toute façon” (nop) ;

- Elle aime son conjoint qui la frappe —> “je l’avais un peu cherché” (nop) ;

- Il milite pendant des années pour une cause et apprend des faits scientifiques qui contredisent les fondations de ces derniers —> “la science est une croyance comme une autre” (nop) ;

- Son candidat de cœur dit des bêtises —> “il a été maladroit” (alors que si c’était son opposant : “c’est vraiment une sombre merde”, cf post précédent).

En psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension qu’une personnes ressent lorsque pensées, croyances, émotions et/comportements entrent en contradiction. Pour réduire ce stress, il existe globalement 3 solutions :

- Changer un des éléments pour retrouver une cohérence. Dans mes exemples, ça revient à accepter qu’on s’est trompé, et c’est très dur. Mais dans d’autres cas c’est faisable (ex : il souhaite maigrir mais mange des beignets tous les jours —> à partir de maintenant j’arrête les beignets).

- Justifier l’incohérence en s’arrangeant avec les faits. “oui mais… je l’avais cherché / la science c’est nul /…”

- Justifier l’incohérence en ajoutant des conditions : “je mange des beignets alors que je suis au régime mais je fais du sport”.

La dissonance cognitive a été théorisée par Leon Festinger, un psychologue états-unien. En 1959, il a mené une expérience dans laquelle il demandait à des étudiants de réaliser une tâche très monotone pendant 1h. A la fin, le chercheur demandait à chaque participant d’aller dire au participant suivant (qui était en réalité son assistant) que l’expérience était très agréable. En échange de cela, il a proposé 1$ à un tiers participants, et 20$ à un autre tiers (le dernier tiers était un groupe contrôle à qui rien n’était demandé). Enfin, il leur demandait s’ils avaient vraiment trouvé l’expérience agréable.

De manière amusante, ceux qui avaient été payé 1$ disaient avoir trouvé l’expérience plus agréable que les autres. Les chercheurs en ont déduit que les deux groupes avaient réduit leur dissonance de 2 manières différentes :

- groupe 1 : Ils se sont ennuyés mais doivent dire que c’était agréable —> “en fait c’était pas si ennuyeux”

- groupe 2 : Ils se sont ennuyés mais doivent dire que c’était agréable —> “le jeu en valait la chandelle car j’ai gagné 20$” (équivalent à environ 200$ actuels)

Source : Festinger, L., & Carlsmith, J.M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58(2), 203–210.

Plus de détails sur Wikipédia

Je découvre ton blog, c’est beau travail. Merci